【WEB初診予約】予約の空き状況

インプラント治療

注目を浴びるインプラントとはどのような治療法?

インプラントとは、もともと人の体内に埋め込む人工物のことです。歯科診療でインプラントといえば、顎の骨に人工の歯根を埋め込む治療のことをいいます。

顎の骨に埋め込まれる人工の歯根のことをインプラントと呼び、インプラントに人工の歯を装着します。これによって、失われた歯を補うのですが、ブリッジや入れ歯とは違って違和感がなく、本来の歯に近い機能が期待できるため、近年はインプラント治療を希望する患者さまが増加しています。

歯茎の下には支える「歯根」という部分があります。歯根が残っていれば、歯根の上に差し歯などをして歯の機能を補うことができますが、歯根がなければ、入れ歯やブリッジを入れるしかありません。

インプラントとは、失われた歯根を人工的に構築する治療法なのです。

インプラントと従来の治療の違いとは

歯を1本失ったとき、最初にかんがえられる治療はブリッジや部分入れ歯です。

ブリッジでは、失われた歯の両隣にある健康な歯を削って、それを土台にして人工の歯をかぶせます。これがブリッジです。奥に歯がない場合は、部分入れ歯となり、金属製のバネを使って入れ歯を支えます。

歯や顎には、想像以上の力がかかります。食べ物を噛むときでも、奥歯1本には人の体重に近い重さがかかっているといわれます。さらにスポーツ選手が力をいれるときは、かなりの強い力がかかり、長くプロスポーツを続けていると奥歯がボロボロになってしまうといいます。

ブリッジ治療の場合、本来3本の歯で受け止める力を2本の歯を受け止めなくてはなりません。単純計算で、3本の歯にかかっていた力を2本で受け止めれば、かかる力は約1.5倍。さらに、ブリッジをした歯は削られることで弱くなり、時間が経つうちに欠けたり割れたりすることもあります。そうやって、連鎖的に歯がだめになってしまうことがあります。

また、歯根がないと、顎の骨は噛むことによって得られる刺激がないため、しだいに痩せていきます。残っている歯も失われた歯の隙間を埋めるため移動してしまいます。このため、当初はぴったり合っていた義歯も、時間が経つうちに合わなくなってしまいます。

その点、インプラントでは、人工的な歯根を設けて人工の歯を装着するため、他の歯に影響を及ぼすことはありません。顎の骨にもそれまで通り噛むごとに刺激が伝わるので、骨の変形も防ぐことができます。

インプラントの技術も進歩を続け、近年は歯を失った場合の効果的な治療法として確立しました。失われた歯の機能を回復するとともに、残っている歯を大切にしたいという方には、インプラントをおすすめします。

インプラントのメリット・デメリット

どんな治療法にも、メリットとデメリットがあります。それをしっかり理解したうえで、治療法を選ぶことが必要です。

インプラント治療を行えない場合もあります

残念ながら、インプラントはどれにも適用できる治療法ではありません。患者様の状態によっては、断念せざるを得ないこともあります。

たとえば、インプラントを埋める個所の骨が薄くなっている場合は、骨造成という骨を増やす治療を行うことが必要になりますが、既往症などがある場合は、骨造成が困難なケースもあります。インプラントの治療が可能かどうかは、十分な検査を行い、検討いたします。

インプラント治療では、顎の骨に人工歯根を埋めるという外科的手術をともなうため、手術が可能であることが前提条件となります。

また、インプラントは継続的なメンテナンスを行っていれば長持ちしますが、ケアを怠ると虫歯菌などの細菌に侵され、インプラント周辺が炎症をおこします。これをインプラント周囲炎といいますが、ひどくなるとインプラントが外れてしまいます。

インプラントをした後も、他の歯と同じように日頃のケアが重要です。素晴らしい治療だといっても過信は禁物です。

インプラントのメリット

よく噛める

天然の歯と同じような感覚で食事ができ、食べ物の味や感触もよくわかります。おいしい食事を楽しむことができ、充実した日々を送ることができます。

他の歯を守ることができる

残った健康な歯や組織を傷めることなく、周囲の歯に負担をかけることもありません。噛む刺激で顎の骨が活性化され、骨の劣化を防ぎます。歯が抜けたため痩せていた骨が回復することもあります。

見た目が自然

治療後の見た目が自然で、自分の歯とほとんど変わりませんし、入れ歯のように外れることもありません。周囲に気づかれることもないでしょう。

全身の健康にも好影響

インプラントがあれば、自分の歯と同じように食べ物を咀嚼できます。咀嚼することで、胃や腸など消化器官の負担も軽減されますし、咀嚼の刺激によって脳が活性化されます。それによって認知症予防が期待できます。

適切なメンテナンスで長持ちする

インプラントはブリッジや入れ歯などの素材に比べ、耐久性に優れ、手入れも簡単です。歯科医院で定期的にメンテナンスを受けることで、長持ちします。

安全性が確立している

人工歯根の素材にはチタンが使われます。チタンには、骨と直接結合する特性があり、時間が経つに従って骨と一体化します。チタンは心臓のペースメーカーにも使用されるほどで、安全性に問題はありません。

インプラントのデメリット

健康保険が適用されない

インプラントは保険適用外(自由診療)なので、費用が高くなります。費用については事前に確認し、納得してうえで治療を受けましょう。

外科的手術をともなう

入れ歯やブリッジによる治療とは違い、インプラントを埋め込むためには外科的手術が必要になります。麻酔や手術後の痛みなどある程度の身体への負担は避けられません。

手術後はひどく痛んだり腫れたりすることがあります。痛み止めや抗生物質を処方しますので、医師の指示に従って服用してください。

術後のケア

インプラントを長持ちさせるには、メンテナンスが必要です。歯磨きなどのセルフケアに加え、歯科医院でも定期的な検診で清潔に保つことが大切です。

不適応の方がいます

重度の全身疾患や歯周病がある方、妊娠中の方に対しては治療を行うことができません。病気の治療を先に行う必要となります。

インプラントの寿命について

インプラントはどのくらい使うことができる?

虫歯や歯周病、もしくは事故などで歯を失った場合にはいくつかの治療方法があります。

特に人気があるのはインプラントです。

歯の根の代わりとなる人工歯根であるインプラント体を顎の骨に埋め込み、しっかりと固定するため、インプラントは外れにくく長期間使用することができます。

「長期間」とはいっても、果たしてどれくらいなのか気になる人もいるでしょう。

インプラントの具体的な寿命は、使い方や体質、治療した場所や顎の骨の状態などさまざまな要素により変化するため、人によって異なります。

たとえば、厚生労働省は、インプラント治療を受けてから10~15年が経過した時点でどのくらいのインプラントが残っているのかというデータをとりまとめたことがあります。

データによれば、10~15年後のインプラントの累積生存率が上顎で90%、下顎で94%となっているため、寿命はおおよそ10~15年といっていいでしょう。

また、即時埋入という治療方法でインプラント治療を行ったり、骨移植などを行ったりした場合は若干低下して、87~92%になります。

ただし、インプラント治療から10年以上が経過しても、歯茎から抜けてしまったり、インプラントのどこかのパーツが壊れてしまったりすることはほとんどありません。

インプラントの寿命はさまざまな条件で異なりますが、メーカーによっては10年保証を付けていることもあるため、最低でも10年はあると考えていいでしょう。

15年が経過したとしても90%前後は残っていて、20年が経過した人のうち70%ほどは問題なく使うことができています。

現在のインプラント治療では、40年以上が経過しても60%前後は維持することができるといわれているのです。

実際に、世界で初めてインプラント治療を受けた人は40年以上維持していたという記録もあります。

このように、インプラントの寿命はかなり長いのですが、なぜ大きく幅が出てしまうのでしょうか?

その原因はメンテナンスにあります。

メンテナンスがきちんとできているかどうかで寿命も変わってくるのです。

インプラント治療を受けてからメンテナンスをせずに過ごしていると、インプラントを維持することが難しくなってしまいます。

メンテナンスを定期的に受けて、インプラントやその周囲に異変があったときに即座に対応すると、インプラントの寿命も長くなるのです。

入れ歯やブリッジの寿命と比べると?

歯を失った場合、インプラント以外にも入れ歯やブリッジなどの治療方法があります。

インプラントと比べて、入れ歯やブリッジの寿命はどのくらいになるのか、気になる人もいるでしょう。

インプラントと比較した場合、入れ歯の寿命はインプラントの3分の1程度、ブリッジは入れ歯よりも長いもののインプラントの半分程度といわれています。

入れ歯には、インプラントのように一部の歯だけをカバーする部分入れ歯と、歯をすべて失ったときに対応できる総入れ歯の2種類があります。

部分入れ歯と総入れ歯は形状が異なり、失った歯を補える本数も異なりますが、構造などについては大きな違いはありません。

入れ歯は自由診療でも作製できますが、保険診療で作製できる安価なものもあるため、治療費を抑えたいという人が選ぶこともあるでしょう。

ただし、保険診療の入れ歯はレジンでできているため、熱などが伝わりにくく厚みもあって口内で邪魔になるケースが珍しくありません。

自由診療の入れ歯の場合は、レジンのものよりも薄くできるため、邪魔になりにくい点がメリットです。

金属床の入れ歯であれば、熱もしっかりと伝わるため、食事を美味しく食べられるでしょう。

金属床の素材にはコバルトクロムやニッケル、インプラントにも使用されているチタン、ゴールドなどがあり、素材によって費用が異なります。

また、入れ歯の作製にかかる期間はインプラント治療と比べて短く、総入れ歯でも1~2カ月と短期間で作製可能です。

ただし、出来上がった入れ歯はインプラントと同様に、一生何もせずに使い続けることができるわけではないことに注意が必要です。

できるだけ長く使用するためにも、定期的に調整してもらわなくてはいけません。

入れ歯の寿命は、総入れ歯と部分入れ歯のどちらも5年前後と、インプラントの約3分の1程度となっています。

ブリッジ治療は、歯を失ったときに、空洞の被せものを左右の歯の被せものとくっつけた状態で作製し、左右の歯で支えるというものです。

基本的には1本の歯だけが失われたときに行う治療ですが、両側に歯があれば連続した複数の歯を一気にカバーすることもできます。

しかし、両側の歯に失った歯の分の負荷がかかるため、失った歯の本数が多すぎると負荷も大きくなり、支えの歯が折れてしまうこともあるでしょう。

ブリッジは、失った歯の本数が少ない場合には、銀歯と同じく、金銀パラジウム合金を素材としたものが保険診療で治療可能です。

また、レジンなどの白い素材でできたブリッジも、場所によっては保険診療で選ぶことができます。

見た目が気になるという場合には、インプラントの上部構造と同じく、セラミックでブリッジを作製することも可能です。

ブリッジの寿命はインプラントの約半分で、およそ7年といわれていますが、中には10年以上使い続けることができたケースもあります。

このことからわかるように、インプラントは他の治療と比べて特に寿命が長いことが強みです。

噛む力が天然歯に近いうえに、見た目も自然になるというメリットがあります。

審美性と機能性に優れているインプラントは、歯を失ってしまっても不便な思いをせず、しっかりと噛んで食べたい人に向いた治療法といえるでしょう。

インプラントができないケース

インプラントができないケースとは?

歯を失った時の治療としてインプラントは人気がありますが、さまざまな理由により、インプラントができない・おすすめしない人もいます。

インプラントができないケースは2つに大別できます。

現時点では難しいものの将来できる可能性が高いケースと、根本的に改善されなければ治療が難しいケースです。

前者についてまず挙げられるのが、未成年です。

未成年のうちは顎の骨が未発達なので、顎の骨にインプラント体を埋入するインプラントは避けた方がよいでしょう。

無理に行うと、顎の骨の成長を阻害してしまうかもしれないため、成人するまで待ってから治療を受けてください。

また、妊娠中の方や近いうちに妊娠したいと考えている方も、インプラントはおすすめできません。

インプラント治療では、インプラント体を顎の骨に埋入するための手術があり、体には少なくない負担がかかります。

大量に出血する可能性もあるうえに、妊娠中は体調を崩す可能性が高く、投薬が必要となると母体だけではなくお腹の中の胎児にも影響が出る恐れがあるため、避けたほうが賢明です。

さらに、よくあるのが、現在虫歯や歯周病になっているというケースです。

虫歯や歯周病を放置してインプラント治療をすると、口内感染につながる可能性があるため、先に虫歯や歯周病を治療しなければなりません。

後者の根本的に難しいケースとして、インプラントの手術が困難となるような持病があったり、全身疾患を患ったりしている場合が挙げられます。

完治してからであれば問題ありませんが、完治しにくい病気であればインプラントはできない可能性が高いでしょう。

治療が可能と判断された場合も、担当の医師と相談したうえで治療を受けてください。

インプラントができない疾患は?

改善が難しい疾患にかかっていると、インプラント治療を受けられないケースがあります。

インプラントができないような疾患のことを「絶対禁忌症」といいますが、どのような疾患があてはまるのでしょうか?

まず挙げられるのが、免疫を司る細胞の機能が低下したり停止していたりする、免疫不全という状態です。

免疫機能が不十分な状態でインプラントを行っても、正常に固定されなくなってしまうことが多いのです。

免疫疾患といわれる病気を治療するためにステロイド薬を服用している場合、インプラントができなくなるケースが多い傾向があります。

服用している場合は注意しましょう。

糖尿病も絶対禁忌症に挙げられる疾患の一つで、免疫力が低下して傷が治りにくくなります。

インプラントが固定されないだけでなく、インプラント周囲炎にもなりやすいため、避けなければなりません。

血液疾患にかかっている場合も、インプラントはできません。

一度出血すると止まりにくいため、血友病や白血病などの疾患がある場合には、できない可能性が高いことに留意してください。

心疾患や脳疾患が既往の場合は、ケースバイケースです。

起こってから6ヶ月以内であればインプラントはできませんが、6ヶ月以上経過していれば可能となるでしょう。

ただし、6ヶ月以上過ぎていても、服用している薬の種類によっては難しい場合があります。

薬の種類を歯科医師に伝えたうえで、治療が可能かどうかの判断をしなければなりません。

金属アレルギーやチタンアレルギーの場合も難しいでしょう。

インプラント体は主にチタンでできているため、金属アレルギーやチタンアレルギーの場合はアレルギー反応が起こることがあるのです。

ジルコニア製のインプラント体であれば金属ではないので安心できますが、チタンよりも費用が高くなってしまいます。

放射線治療を受けている場合も治療はできず、特に治療対象が顎の骨の場合にインプラントを行うと、顎骨骨髄炎を起こすリスクが高くなるのです。

また、治療後は唾液の量が少なくなっているため、虫歯や歯周病にかかるリスクも高くなりインプラントができなくなる可能性が大きくなります。

口腔内の健康維持が困難になるため、インプラント治療後にトラブルが起こりやすくなるでしょう。

インプラントを行わないケース

インプラント治療ができないというわけではありませんが、できるだけ避けるケースもあります。

まず挙げられるのが、未成年です。

まだ成長途中で、顎の骨が今後変化していくことから、治療しても成長に伴い歯が動いてしまいます。

歯科医院によってインプラントができる年齢は異なりますが、基本的に未成年の場合は治療を行いません。

次に挙げられるのが、妊娠中です。

レントゲン撮影や外科手術で使用する麻酔などが悪影響を及ぼす可能性があるうえに、インプラント治療のために行う手術では、出血も伴います。

手術後に鎮痛・感染予防の薬を服用する必要があり、身体に悪影響を及ぼす可能性もあるため、インプラント治療は避けたほうが賢明です。

顎の骨の厚みや高さが不十分な場合もインプラント治療は避けます。

インプラント体を埋入して支えるには、顎の骨が十分に厚く、高さもある状態でなくてはならないため、不足していると治療できません。

無理に埋入してもすぐに取れてしまうため、インプラント治療よりも先に、骨を増やす治療を行う必要があります。

インプラントには金属が使用されていますが、基本的に人体親和性が高く金属アレルギーの反応も出づらいチタンを使用しています。

滅多なことではアレルギー反応は出ませんが、念のため手術の前にパッチテストを受けて、大丈夫かどうか確認しましょう。

インプラント治療を受けるには、体調が万全な状態であるに越したことはありません。

もし体調がすぐれないときに治療を受けることになった場合には、注意が必要です。

無理せず、歯科医師に相談してください。

インプラント治療における注意点

・インプラント治療は外科手術をともないます。手術に不安のある方は事前にご相談ください。静脈内鎮静法で不安を軽減して、治療することもできます。

・手術前日は、体調管理に気を付け、睡眠を十分にとってください。

・手術直後には若干の出血があります。しかし、何度もうがいしたり、強くうがいをしたりすると傷の治りが遅くなる場合があります。また、手術の跡を指や舌で触れないようにしてください。傷の治りが遅れ、感染症を引き起こすこともあります。

・上顎の手術の後は、強く鼻をかまないようにしてください。鼻血が出ることもありますが、特に心配はありません。

・手術後にひどい痛みや腫れがあることもあります。痛みがある場合は、処方した痛み止めを服用してください。抗生物質は、症状に関係なく最後まで飲み切ってください。

腫れが出た場合も数日で引きます。痛みや腫れが長く続く場合は、ご連絡ください。

・食事は手術当日からできます。治療した個所で噛まないよう気を付けてください。

手術当日は、刺激の強い食べ物やアルコールは控えてください。

・喫煙すると、傷の治りが悪くなるなど術後の経過に影響するため、できるだけ控えてください。

・手術当日は、激しい運動や入浴を避けてください。シャワーは構いません。

・手術当日は、自動車や自転車の運転はできません。

・手術後の歯磨きは、手術跡に歯ブラシを当てないようしてください。

インプラント治療支援システム「Landmark System™」

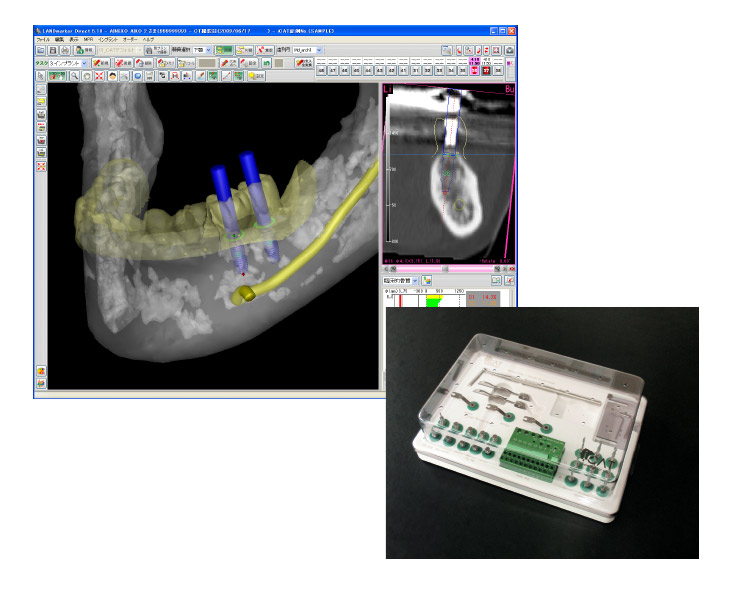

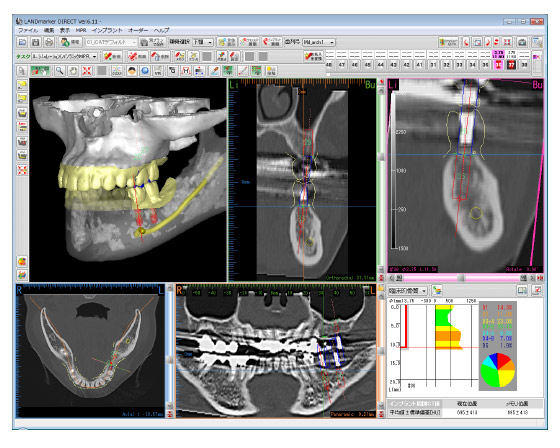

当院ではより安全で安心できるインプラント治療を実現するため、大阪大学歯学部の研究成果をもとにインプラント手術支援システムのトップシェアであるアイキャット社が開発した「Landmark System™」を導入しています。

手術前に撮影したCT撮影データを解析することにより、あごの骨の構造や神経の位置を高精度で把握することが可能になります。

「Landmark System™」によるインプラント治療の流れ

「Landmark System™」によるインプラント治療は診断から手術に至るまで完全にシステム化されています。

患者様ファーストのインプラント治療の実践が最大の目的ですが、当院のリスクマネジメントにも欠かせないシステムです。

CT撮影

当院では、手術前にCT撮影をお願いしております。

従来のレントゲン撮影では、あごの骨を撮影しても2次元の平面的な画像しか得られませんでしたが、CT撮影の場合3次元での立体画像で患部をとらえるためより正確な診断やインプラント治療が可能になりました。

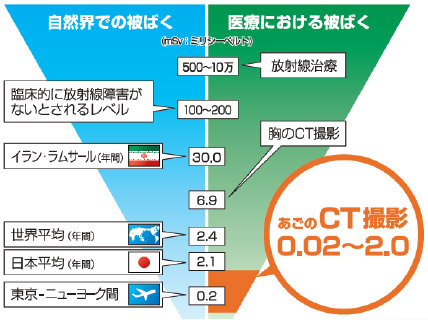

CT撮影による被ばく量

CT撮影では被ばくを伴いますが、自然界で1年間に受ける被ばく量よりも小さい量になります。

ごく僅かな被ばく量よりもインプラント治療を施すこによって、よく噛みしっかりと食事をとれるようになることが健康に繋がると考えることができます。

※図:全国歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師連絡協議会ホームページ、資源エネルギー庁ホームページ、原子力・エネルギー教育支援情報提供サイトより一部改変引用

診断・治療計画

事前に撮影したCT画像をインプラントシミュレーションソフトで読み込み、あごの骨の形状・硬さ・神経の位置を確認しながらインプラントを埋入するのに最適な位置を診断します。

診断後、実際に患者様とシミュレーションソフトの画面を確認しながら治療計画をご説明しますので、患者様に十分にご納得いただいた上で治療を進めていきます。

手術

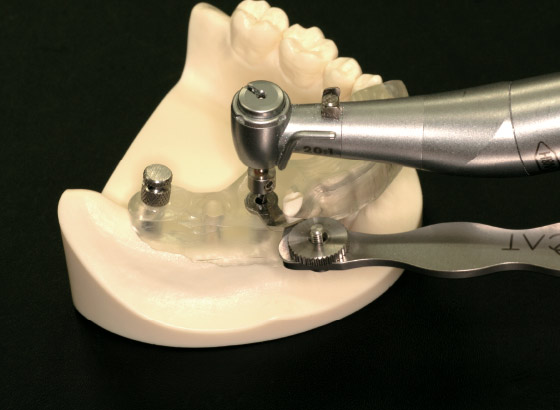

診断結果をもとにインプラント埋入手術を行います。

診断で決定した位置により正確にインプラントを埋入するため、手術支援器具「サージカルガイド」を使用します。

サージカルガイドは埋入位置・方向を示すガイド孔が開けられたマウスピース上の装置で、人為的ミス防止も含め精度の高いインプラント治療が可能になります。